KAPITEL 3

„EREIGNISHORIZONTE“

Es war Einiges passiert, in den zurückliegenden Wochen.

Zuerst einmal: Sie hatten Gottes Arschloch gefunden.

Sie hatten all ihre Riesen-Teleskope und Super-Computer aneinander geklemmt und ganz genau hingeschaut, ins Sternbild der Jungfrau, und dann hatten sie es gefunden, das Rectum des Herrn, und schnell ein Foto gemacht.

Es war Einiges passiert, in den zurückliegenden Wochen.

Zuerst einmal: Sie hatten Gottes Arschloch gefunden.

Sie hatten all ihre Riesen-Teleskope und Super-Computer aneinander geklemmt und ganz genau hingeschaut, ins Sternbild der Jungfrau, und dann hatten sie es gefunden, das Rectum des Herrn, und schnell ein Foto gemacht.

Das war nicht gut

ausgegangen, weil Gott aus lauter Scham kurzerhand ein Höllenfeuer schickte, um

sein Ferienhaus in Paris zu verbrennen. Viel hatte nicht gefehlt, und „Unsere

Frau“ an der Seine wäre ganz und gar in Rauch aufgegangen, während alle Welt

sich fragte, wie Kirchen aus Stein denn nur so toll brennen konnten.

Aber wenn man richtig Wut

hat, auf die Franzosen etwa, dann wird vieles entzündlich. Eine eiserne

Jungfrau etwa, das hatten die Engländer bewiesen. Der steinernen Wall von Maginot,

das hatten die Deutschen geschafft. Die blechernen Autos in den Banlieus,

das hatten die beweisen, die immer übrigblieben.

Und dann auch Notre Dame,

der Goten-Tempel, den man so schnell wieder aufbauen wollte, dass man sich die

Finger verbrennen musste, an den heißen Steinen.

Weil ich ein Klugscheißer bin, kam mir all das ganz gelegen. Ich konnte gut erklären, warum an einem „Schwarzen Loch“ eigentlich nichts ein „Loch“ ist.

Sondern im Grunde alles das Gegenteil davon. In einem Schwarzen Loch fehlt ja nichts, es ist eher viel zu viel da.

Hier und da konnte ich auch mein Wissen darüber loswerden, dass es da draußen, rund um das Unaussprechliche, das man trotzdem „Messier 87“ getauft hatte, keinen „Feuerschweif“ gebe.

Auf den hatten sich die Astronomen einfach geeinigt, und die Radiowellen, die vom unbarmherzigen schwarzen Strudel Richtung Erde brandeten, ein bisschen gruseliger angemalt.

Zu sehen gab es nämlich eigentlich nichts für das menschliche Auge. Deshalb ja sagt man „schwarzes Loch“. Weil ein farbenfrohes Loch ja noch schwerer, oder eigentlich gar nicht erkennbar wäre.

Weil ich ein Klugscheißer bin, kam mir all das ganz gelegen. Ich konnte gut erklären, warum an einem „Schwarzen Loch“ eigentlich nichts ein „Loch“ ist.

Sondern im Grunde alles das Gegenteil davon. In einem Schwarzen Loch fehlt ja nichts, es ist eher viel zu viel da.

Hier und da konnte ich auch mein Wissen darüber loswerden, dass es da draußen, rund um das Unaussprechliche, das man trotzdem „Messier 87“ getauft hatte, keinen „Feuerschweif“ gebe.

Auf den hatten sich die Astronomen einfach geeinigt, und die Radiowellen, die vom unbarmherzigen schwarzen Strudel Richtung Erde brandeten, ein bisschen gruseliger angemalt.

Zu sehen gab es nämlich eigentlich nichts für das menschliche Auge. Deshalb ja sagt man „schwarzes Loch“. Weil ein farbenfrohes Loch ja noch schwerer, oder eigentlich gar nicht erkennbar wäre.

Vielleicht hatte sich der

ganze Aufwand aber trotzdem gelohnt. Denn zur gleichen Zeit hatten Frauen

begonnen, sich zu fragen, wie es sich denn mit ihren eigenen Öffnungen verhielt.

Ob man die wohl einfach fotografieren dürfte, um sie dann der

Weltöffentlichkeit zu präsentieren. Ich selbst stellte es mir zwar recht dunkel

vor, unter einem Rock, aber dann heißt es ja auch „Darknet“, und wer weiß, was

man so alles machen kann, wenn man weiß, wie Photoshop geht.

Und dann, schöner Mist, war auch noch über ein, zwei Nächte das Klima kaputt gegangen. Jetzt ging es auch uns an den Kragen. Denn Menschen, das hatte man wohl herausgefunden, können an den gleichen Dingen verrecken wie Eisbären, nur nicht ganz so schnell und schön.

Deshalb der ganze Kinderkreuzzug.

Deshalb der bodenlose

Unsinn um Schulpflichten, wo doch demnächst sowieso alle Welt dauerhaft

„Hitzefrei“ bekommen würde.

Persönlich waren andere Dinge wichtig, und es sollte an allererster Stelle erzählt werden, dass ein perfider göttlicher Plan mich erneut in diese seltsame Stadt gebracht hatte, die sich München nennt - München, dieser plumpe Versuch einer Großstadt, München, das für mich nur nachtschwarze Erinnerung war...und blieb.

Denn auch mein neuer Aufenthalt brachte für mich kein Licht in die Angelegenheiten der Bajuwaren und ihrer dummdreisten Hauptstadt.

Mir war keine Wahl geblieben. Ich stand knietief im Dispo, bei meiner Bank und bei Susanna, meiner sporadischen Agentin, die mich nie ganz aufgegeben hatte. Hin und wieder warf sie mir Knochen hin, an denen schon lange kein Fleisch mehr hing, aber so hatte ich wenigstens etwas, auf dem ich herumnagen konnte.

Persönlich waren andere Dinge wichtig, und es sollte an allererster Stelle erzählt werden, dass ein perfider göttlicher Plan mich erneut in diese seltsame Stadt gebracht hatte, die sich München nennt - München, dieser plumpe Versuch einer Großstadt, München, das für mich nur nachtschwarze Erinnerung war...und blieb.

Denn auch mein neuer Aufenthalt brachte für mich kein Licht in die Angelegenheiten der Bajuwaren und ihrer dummdreisten Hauptstadt.

Mir war keine Wahl geblieben. Ich stand knietief im Dispo, bei meiner Bank und bei Susanna, meiner sporadischen Agentin, die mich nie ganz aufgegeben hatte. Hin und wieder warf sie mir Knochen hin, an denen schon lange kein Fleisch mehr hing, aber so hatte ich wenigstens etwas, auf dem ich herumnagen konnte.

Ich hatte sie erfolgreich

angelogen, an „etwas Neuem“ zu arbeiten, und sie hatte das gnädig geschluckt.

Als sie am Telefon „München“ sagte, fluchte ich innerlich und sagte „Ja“.

Im Rückblick macht es viel Sinn, dass die Lesung, bei der ich gewissermaßen als „Opening Act“ mitwirken dürfte, zwischen Schlachtbanken angesiedelt sein würde.

Nicht im Herzen der Stadt, sondern in ihrem blutigen Magen, zwischen Markthallen und Großmetzgereien. Und genau dorthin verließ ich also Kopenhagen, einmal mehr, als Schaf, als Schwein, als Rindvieh, um brav wiederzukäuen.

Ich hatte offen gesagt kein Geld für ein Taxi. Aber ich hatte mir selbst erzählt, dass ein interessierter Spaziergang vom Münchner Hauptbahnhof zum Veranstaltungsort eine faire Geste sei und ganz gut zur „Hauptstadt der Bewegung“ passen würde. Hier, wo überall Dachgepäckträger und muskelbepackte Fahrräder davon erzählten, wie nah die Berge waren, und wie gesund und schön die Menschen waren.

Und damit das auch niemandem entgehen konnte, waren überall Sticker angebracht, an den Ampeln und Stromkästen auf meinem Weg. Die waren nicht gegen die Polizei oder gegen den Staat oder gegen das Fleisch gerichtet, wie anderswo. Sie waren auch nicht an Menschen gerichtet, die Musik und Sex und Drogen mochten. Sie erzählten lieber Geschichten vom Krieg gegen die Körper, den man nur „under armor“ gewinnen konnte, hier im Schatten der Feldherrenhallen und der schüchternen Mahnmale.

Im Rückblick macht es viel Sinn, dass die Lesung, bei der ich gewissermaßen als „Opening Act“ mitwirken dürfte, zwischen Schlachtbanken angesiedelt sein würde.

Nicht im Herzen der Stadt, sondern in ihrem blutigen Magen, zwischen Markthallen und Großmetzgereien. Und genau dorthin verließ ich also Kopenhagen, einmal mehr, als Schaf, als Schwein, als Rindvieh, um brav wiederzukäuen.

Ich hatte offen gesagt kein Geld für ein Taxi. Aber ich hatte mir selbst erzählt, dass ein interessierter Spaziergang vom Münchner Hauptbahnhof zum Veranstaltungsort eine faire Geste sei und ganz gut zur „Hauptstadt der Bewegung“ passen würde. Hier, wo überall Dachgepäckträger und muskelbepackte Fahrräder davon erzählten, wie nah die Berge waren, und wie gesund und schön die Menschen waren.

Und damit das auch niemandem entgehen konnte, waren überall Sticker angebracht, an den Ampeln und Stromkästen auf meinem Weg. Die waren nicht gegen die Polizei oder gegen den Staat oder gegen das Fleisch gerichtet, wie anderswo. Sie waren auch nicht an Menschen gerichtet, die Musik und Sex und Drogen mochten. Sie erzählten lieber Geschichten vom Krieg gegen die Körper, den man nur „under armor“ gewinnen konnte, hier im Schatten der Feldherrenhallen und der schüchternen Mahnmale.

Und tatsächlich, Gott, waren die Menschen hier gutaussehend und laut. Fantastisch war das anzusehen, die Armeen von Beauty-Klonen, die durch die Straßen defilierten. Aber mit internationalem Flair, das muss ich sagen. Die Männer allesamt Kanadier, mit ihren Vollbärten und Wollmützen (es war doch schon Mai), die Frauen mehrheitlich aus Schweden, viel blond auf den Köpfen, einiges an Zöpfen.

Ich dachte: „Anschauen, nicht Anfassen“, das sollte im Stadtwappen Münchens stehen.

Aber darin steht ja schon ein kleiner Mönch. Der sollte eigentlich dick sein, ist aber genauso latent bulimisch wie die ganze Restgemeinde, und das schien mir komisch, an diesem durchgesottenen Ort, in dem Fleisch und Bier und dicke Soßen Religion sind.

Aber vielleicht war ich

im Unrecht, wie meistens.

Es war immerhin erst mein zweiter Besuch in dieser Stadt, und der erste...aber davon erzählte ich ja schon.

Ich merkte irgendwann, auf dem richtigen Weg zu sein, als das Crescendo in Nase und Ohren anschwoll, das lauter werdende Schreien von Tieren, die zur letzten Schlachtschicht angetreten waren, und der Geruch von Kot und Urin.

Ein Fluchtreflex wohl, Ballast abwerfen, ich konnte es den armen Schweinen gut nachfühlen.

Für satte zehn Minuten verging mir die Lust auf Fleisch restlos, während ich den Schlachthof umkreiste, auf der Suche nach der ungenauen Adresse, die mir Susanna gegeben hatte.

Dann erinnerte ich mich daran, wie oft ich schon wieder zurückgekrochen war, in den warmen Schoss der Fleischlichkeit – und dachte für die nächsten zwei Stunden an Schnitzel.

Und damit während der gesamten Zeit der merkwürdigen Lesung, wegen der ich hergekommen war.

Lesungen sind für mich eine Koinzidenz aus Masochismus und Sadismus.

Wenn ich lese, quäle ich voller Genuss.

Wenn ich Gelesenem zuhören muss, leide ich leidenschaftlich.

Ich lese ganz gern vor, denn ich weiß, dass meine Texte ohne die Krücke der Intonation schlimm straucheln. Sie brauchen die Stütze schwergewichtiger Wichtigtuerei, damit sie dem Leser, oder besser: Zuhörer, überhaupt ein Stück entgegenhumpeln können. Was ich schreibe, schlucken Menschen nur, wenn es Ihnen vorgekaut wird.

Ich schreibe nämlich eher unverdaulich, in langen Protein-Ketten, fettig und angedickt. Und von allem viel zu viel.

Meine Texte sind ein grellbuntes Kantinen-Büffet: von allem etwas, nicht richtig gut, aber reichlich, so dass man getrost alles auf einen Teller häufen kann, bis es zu einer grauen Soße ineinanderläuft.

Es war immerhin erst mein zweiter Besuch in dieser Stadt, und der erste...aber davon erzählte ich ja schon.

Ich merkte irgendwann, auf dem richtigen Weg zu sein, als das Crescendo in Nase und Ohren anschwoll, das lauter werdende Schreien von Tieren, die zur letzten Schlachtschicht angetreten waren, und der Geruch von Kot und Urin.

Ein Fluchtreflex wohl, Ballast abwerfen, ich konnte es den armen Schweinen gut nachfühlen.

Für satte zehn Minuten verging mir die Lust auf Fleisch restlos, während ich den Schlachthof umkreiste, auf der Suche nach der ungenauen Adresse, die mir Susanna gegeben hatte.

Dann erinnerte ich mich daran, wie oft ich schon wieder zurückgekrochen war, in den warmen Schoss der Fleischlichkeit – und dachte für die nächsten zwei Stunden an Schnitzel.

Und damit während der gesamten Zeit der merkwürdigen Lesung, wegen der ich hergekommen war.

Lesungen sind für mich eine Koinzidenz aus Masochismus und Sadismus.

Wenn ich lese, quäle ich voller Genuss.

Wenn ich Gelesenem zuhören muss, leide ich leidenschaftlich.

Ich lese ganz gern vor, denn ich weiß, dass meine Texte ohne die Krücke der Intonation schlimm straucheln. Sie brauchen die Stütze schwergewichtiger Wichtigtuerei, damit sie dem Leser, oder besser: Zuhörer, überhaupt ein Stück entgegenhumpeln können. Was ich schreibe, schlucken Menschen nur, wenn es Ihnen vorgekaut wird.

Ich schreibe nämlich eher unverdaulich, in langen Protein-Ketten, fettig und angedickt. Und von allem viel zu viel.

Meine Texte sind ein grellbuntes Kantinen-Büffet: von allem etwas, nicht richtig gut, aber reichlich, so dass man getrost alles auf einen Teller häufen kann, bis es zu einer grauen Soße ineinanderläuft.

Am Ende hat man gegessen,

sich aber nicht ernährt.

Oder so: Müsste ich das Drehbuch eines Pornos schreiben, so könnte man den problemlos ins Kinderprogramm setzen, weil überhaupt niemand je zum Vögeln kommen würde, in meinem Porno.

Weil einfach alle Darsteller zu viel Text vorzubringen hätten, der nicht viel Sinn ergeben würde, weil ich erzählerisch impotent bin, weil ich verbal inkontinent bin.

Oder so: Müsste ich das Drehbuch eines Pornos schreiben, so könnte man den problemlos ins Kinderprogramm setzen, weil überhaupt niemand je zum Vögeln kommen würde, in meinem Porno.

Weil einfach alle Darsteller zu viel Text vorzubringen hätten, der nicht viel Sinn ergeben würde, weil ich erzählerisch impotent bin, weil ich verbal inkontinent bin.

Weil ich aber nichts

anderes besser kann, mache ich eben das, solange mich niemand aufhält.

Anders wäre es natürlich schöner.

Natürlich wäre es schöner, wie, sagen wir, Hemingway zu schreiben. Literatur die nicht „Guten Tag“ sagt und die Hand schüttelt und sich umständlich aufs Sofa setzt und nachdenkt, ob sie jetzt lieber einen grünen Tee mag oder sich doch noch einen Latte Macchiato traut, obwohl es ja schon nach fünf Uhr ist.

Sondern eben Literatur, die mit heruntergelassener Hose die Tür aufbricht und alle Anwesenden ungefragt wüst durchnagelt.

Texte, so unmissverständlich wie ein Faustfick.

Das wäre natürlich schöner.

Sebald...der ginge natürlich auch, der große, tiefe Sebald, der so geschrieben hat, als wäre das Lesen noch gar nicht erfunden worden, wie ein kluges Selbstgespräch, aus dem man gerissen wird, weil plötzlich jemand antwortet. Das wäre auch gut.

Aber mein Platz zwischen den Zeilen ist ein anderer, und erst kürzlich habe ich den wiedergefunden.

Das war im Text einer jungen Autorin, die meinte, viel zu viel Literatur sei ja „narzisstisch verklemmte Blabla-Scheiße“.

Ich fühlte mich nicht so sehr ertappt, sondern eher namentlich aufgerufen. Obwohl die junge Autorin sicher nicht wusste, wer ich war und was ich tat. Aber irgendeine Identität braucht es ja, und „Scheiße zu sein“ ist auch ein Zeichen von Charakter.

Wobei ich zur Ehrenrettung sagen muss, dass ohne Narzissmus ja überhaupt nie ein Stift oder Pinsel oder Taktstock aufgenommen würde, sondern alle nur fressen und saufen und ficken würden wie ein Text von Hemingway.

Anders wäre es natürlich schöner.

Natürlich wäre es schöner, wie, sagen wir, Hemingway zu schreiben. Literatur die nicht „Guten Tag“ sagt und die Hand schüttelt und sich umständlich aufs Sofa setzt und nachdenkt, ob sie jetzt lieber einen grünen Tee mag oder sich doch noch einen Latte Macchiato traut, obwohl es ja schon nach fünf Uhr ist.

Sondern eben Literatur, die mit heruntergelassener Hose die Tür aufbricht und alle Anwesenden ungefragt wüst durchnagelt.

Texte, so unmissverständlich wie ein Faustfick.

Das wäre natürlich schöner.

Sebald...der ginge natürlich auch, der große, tiefe Sebald, der so geschrieben hat, als wäre das Lesen noch gar nicht erfunden worden, wie ein kluges Selbstgespräch, aus dem man gerissen wird, weil plötzlich jemand antwortet. Das wäre auch gut.

Aber mein Platz zwischen den Zeilen ist ein anderer, und erst kürzlich habe ich den wiedergefunden.

Das war im Text einer jungen Autorin, die meinte, viel zu viel Literatur sei ja „narzisstisch verklemmte Blabla-Scheiße“.

Ich fühlte mich nicht so sehr ertappt, sondern eher namentlich aufgerufen. Obwohl die junge Autorin sicher nicht wusste, wer ich war und was ich tat. Aber irgendeine Identität braucht es ja, und „Scheiße zu sein“ ist auch ein Zeichen von Charakter.

Wobei ich zur Ehrenrettung sagen muss, dass ohne Narzissmus ja überhaupt nie ein Stift oder Pinsel oder Taktstock aufgenommen würde, sondern alle nur fressen und saufen und ficken würden wie ein Text von Hemingway.

Oder wunderlich und weltvergessen

in Landschaften herumstehen würden wie Texte von Sebald.

Kurz: ich verstehe die Idee von Lesungen nicht. Ich verstehe nicht, warum sich Menschen ohne Zwang dieser Tortur hingeben, einem egomanen Monolog zuzuhören.

Kurz: ich verstehe die Idee von Lesungen nicht. Ich verstehe nicht, warum sich Menschen ohne Zwang dieser Tortur hingeben, einem egomanen Monolog zuzuhören.

Tut man ja sonst auch

nicht.

Würde uns etwa jemand auf

offener Straße derart unvermittelt ihre oder seine Geschichte aufzwingen, dann

würden wir das als offenkundiges Zeichen von Wahnsinn und Gefahr deuten.

Als wäre die Person nackt oder bewaffnet.

Aber wenn man ein Mikrophon zwischen Sender und Empfänger stellt, ein paar Stühle und ein Glas Rotwein dazu, dann lassen wir unsere Zeit gern missbrauchen und unseren Geist entführen.

Gäste von Lesungen leiden kollektiv unter dem Stockholm-Syndrom. Dabei sind Lesungen so spannend wie IKEA-Möbel in einer Irrenanstalt.

Anders gesagt: Aus einem Text zu lesen, den man selbst geschrieben hat, ist in etwa so, als würde ein Maler ein einmal gemaltes Gemälde immer und immer wieder malen, in völlig überzogenen Schwüngen. Und dabei kommentieren, was er malt, wie er malt und warum er so malt, wie er malt, ein dämonischer Bob Ross.

Lesungen sind Exegese, sind Theologie. Es gibt da wenig Unterschied zu einem Gottesdienst. In beiden Fällen versucht jemand, der den ganzen Unsinn auch noch glaubt, eine indiskutable Textvorlage zu entschuldigen.

Andererseits: wenn Gott selbst schon offenkundig Schwierigkeiten hatte, mit einem nachvollziehbaren Handlungsstrang, wie sollen dann seine Kinder erst klarkommen?

Mit schwarzen Löchern und Kirchenfeuern und Weltuntergängen und Literatur?

Selbst Jesus Christus, immerhin von Beruf Heiland, Erlöser, Zauberkünstler und Heimwerker, hat sich in den allerletzten Augenblicken seines Lebens gefragt, ob ihm eigentlich jemand zuhöre. Sein Vater etwa.

Ich selbst höre Menschen insgesamt nicht gerne zu. Egal, was sie beruflich machen.

Nur wenn ich nicht schlafen kann, schaue ich manchmal im Internet Menschen dabei zu, wie sie flüsternd Sachen erklären. Diese Clips sind erstaunlich populär, auch wenn eigentlich nicht viel passiert.

Da werden Geschenke verpackt, oder Bilder gemalt, oder Haare gekämmt, oder der Inhalt von Handtaschen präsentiert. „ASMR“ nennt man den sedierenden Effekt wohl, den das alles haben soll: „Autonomous Sensory Meridian Response“, so genau muss ich es aber nicht wissen, Hauptsache, ich kann schlafen. Richtig schlafen, nicht das verzweifelte Dämmern, das mich auf Lesungen immer überkommt.

Blabla.

Scheisse.

Ich war, wie üblich, spät

dran. Auch, weil ich einige Mühe hatte, einen Zugang zu finden, in dem Gewirr

aus Seecontainern, Wohnwägen und Metallschrott, in dem sich irgendwo ein, wie

Susanna es geschrieben hatte, sehr angesagter Club befinden sollte.

Auch wenn die Zeit drängte, entschied ich, angekommen, meine nur halb gerauchte Zigarette noch vor der Eingangstür zu beenden – ich schaute den Flugzeugen zu, die ihre geraden Linien in den violetten Abendhimmel zogen, versuchte, die kreuz und quer gespannten Stromlinien über den naheliegenden Bahngleisen zu entwirren und freute mich über den rostbraunen Zug, der gemütlich durch die Dämmerung rumpelte. Kein Mensch war zu sehen, die Weltmaschine lief reibungslos vor sich hin.

Drinnen dann das Folgende: ein unsagbar vollgestopftes Konvolut von Fundsachen, das Führerhaus eines LKW, alte Schiffschaukeln und Skigondeln, Unmengen unterschiedlichster Lampen, deren Vorbesitzer alle lange tot sein mussten, Sofas und Sessel, mehr gemütlich als schön.

Ich konnte gar nicht anders, als bei diesem Rundblick an meine letzte Reise hierher zu denken, und an Hans Weils Wohnung, denn dieser Ort hier war das genaue Gegenteil der entmenschlichten Lebensstätte, die ich vor wenigen Wochen müde und durchgefroren betreten hatte. Darin aber schloss sich ein Kreis – müde war ich auch diesmal, und arschkalt war es ebenfalls in dem metallischen Raum, der die Wärme, die von einigen tapferen Heizstrahlern ausging, mühelos verschluckte.

Und noch ein Detail zog die Schlinge fester um meine unseligen Erinnerungen fester – gleich neben der Bühne, halbhoch, das abmontierte Zugzielschild einer U-Bahn, nächste Station: „Innsbrucker Ring“. Ohne Zufall keine Geschichten, sagt man in China, wahrscheinlich stimmt das.

Ich kann nicht viel sagen zu den weiteren Ereignissen des Abends. Das hat zum Einen mit meiner generellen Haltung gegenüber Lesungen zu tun, ich sprach wohl schon davon. Zum Anderen war ich mit beinahe leeren Händen gekommen, denn „etwas Neues“, wie ich Susanne glauben gemacht hatte, gab es nicht, eher ein „neues Etwas“: frei von irgendeiner tragbaren Idee hatte ich erst auf der Zugfahrt begonnen, einen Text auszuschwitzen. In meiner höchsten Not war mir nichts besseres eingefallen, als die Ereignisse der vergangenen Wochen – Hans Weil, Gisela Brenner, München, Kopenhagen, Riobamba – in eine schiefe literarische Form zu pressen. Auf den vorletzten Blick hatte das alles ganz stimmig gewirkt, zumindest authentisch, ich würde damit wohl durchkommen.

Blabla.

Aber jetzt, Minuten vor Beginn, überflog ich noch einmal meine krakeligen Zeilen, klamm von außen und innen, und ich begann zu ahnen, dass niemand mir folgen würde, auf diesem völlig verknäuelten Erzählfaden.

Scheisse.

Immerhin, alles blieb freundlich. Wohlwollender Applaus, nachdem ich mich mehr schlecht als recht durch meinen Text gequält hatte, teilweise mit abenteuerlichen Improvisationen, weil ich meine schwierige Handschrift nicht lesen konnte. Irgendwo im Dunkel des Saales spielte eine Band in die allgemeine Ratlosigkeit hinein, das gehörte hier wohl ebenso zum Konzept, wie die Zettel und Stifte und Schreibmaschinen, die überall im Raum verteilt worden waren.

Auch wenn die Zeit drängte, entschied ich, angekommen, meine nur halb gerauchte Zigarette noch vor der Eingangstür zu beenden – ich schaute den Flugzeugen zu, die ihre geraden Linien in den violetten Abendhimmel zogen, versuchte, die kreuz und quer gespannten Stromlinien über den naheliegenden Bahngleisen zu entwirren und freute mich über den rostbraunen Zug, der gemütlich durch die Dämmerung rumpelte. Kein Mensch war zu sehen, die Weltmaschine lief reibungslos vor sich hin.

Drinnen dann das Folgende: ein unsagbar vollgestopftes Konvolut von Fundsachen, das Führerhaus eines LKW, alte Schiffschaukeln und Skigondeln, Unmengen unterschiedlichster Lampen, deren Vorbesitzer alle lange tot sein mussten, Sofas und Sessel, mehr gemütlich als schön.

Ich konnte gar nicht anders, als bei diesem Rundblick an meine letzte Reise hierher zu denken, und an Hans Weils Wohnung, denn dieser Ort hier war das genaue Gegenteil der entmenschlichten Lebensstätte, die ich vor wenigen Wochen müde und durchgefroren betreten hatte. Darin aber schloss sich ein Kreis – müde war ich auch diesmal, und arschkalt war es ebenfalls in dem metallischen Raum, der die Wärme, die von einigen tapferen Heizstrahlern ausging, mühelos verschluckte.

Und noch ein Detail zog die Schlinge fester um meine unseligen Erinnerungen fester – gleich neben der Bühne, halbhoch, das abmontierte Zugzielschild einer U-Bahn, nächste Station: „Innsbrucker Ring“. Ohne Zufall keine Geschichten, sagt man in China, wahrscheinlich stimmt das.

Ich kann nicht viel sagen zu den weiteren Ereignissen des Abends. Das hat zum Einen mit meiner generellen Haltung gegenüber Lesungen zu tun, ich sprach wohl schon davon. Zum Anderen war ich mit beinahe leeren Händen gekommen, denn „etwas Neues“, wie ich Susanne glauben gemacht hatte, gab es nicht, eher ein „neues Etwas“: frei von irgendeiner tragbaren Idee hatte ich erst auf der Zugfahrt begonnen, einen Text auszuschwitzen. In meiner höchsten Not war mir nichts besseres eingefallen, als die Ereignisse der vergangenen Wochen – Hans Weil, Gisela Brenner, München, Kopenhagen, Riobamba – in eine schiefe literarische Form zu pressen. Auf den vorletzten Blick hatte das alles ganz stimmig gewirkt, zumindest authentisch, ich würde damit wohl durchkommen.

Blabla.

Aber jetzt, Minuten vor Beginn, überflog ich noch einmal meine krakeligen Zeilen, klamm von außen und innen, und ich begann zu ahnen, dass niemand mir folgen würde, auf diesem völlig verknäuelten Erzählfaden.

Scheisse.

Immerhin, alles blieb freundlich. Wohlwollender Applaus, nachdem ich mich mehr schlecht als recht durch meinen Text gequält hatte, teilweise mit abenteuerlichen Improvisationen, weil ich meine schwierige Handschrift nicht lesen konnte. Irgendwo im Dunkel des Saales spielte eine Band in die allgemeine Ratlosigkeit hinein, das gehörte hier wohl ebenso zum Konzept, wie die Zettel und Stifte und Schreibmaschinen, die überall im Raum verteilt worden waren.

Wozu, blieb mir vorerst

rätselhaft, denn ich hatte entschieden, definitiv noch vor dem Hauptgang zu

verschwinden. Ich drückte noch die Hand der Autorin, mit der ich mir diesen

Leseabend teilte, eine augenblicklich sympathische Person, murmelte etwas

Entschuldigendes von einem Nachtzug und verschwand, nicht ohne allerdings meine

Getränkemarken in Bierproviant für die lange Reise umzumünzen.

Draußen zog ich noch einmal eine gute Dosis der panischen Angst in die Nase, die über dem Schlachthof lag wie eine Gewitterwolke, um mich für den langen Fußweg zurück zum Bahnhof aufzuputschen. Den Hunger nahm ich mit.

Trotz des desaströsen Abends bestieg ich meinen Zug einigermaßen euphorisch. Das hatte damit zu tun, dass ich einen Plan hatte, ausnahmsweise, einen richtigen Plan, und der hatte sich so ergeben:

Ida und Mikkel kannte ich, seit wir auf Susannas jährlicher Weihnachtsparty vor zwei Jahren bestimmte Gemeinsamkeiten aneinander festgestellt hatten. Nicht nur, dass wir alle drei bemüht waren, unseren Lebensunterhalt schreibend zu bestreiten (wobei Ida und Mikkel darin deutlich erfolgreicher waren, als ich), sondern auch, dass wir die gleichen Dinge in dieser Welt merkwürdig und erstaunlich fanden.

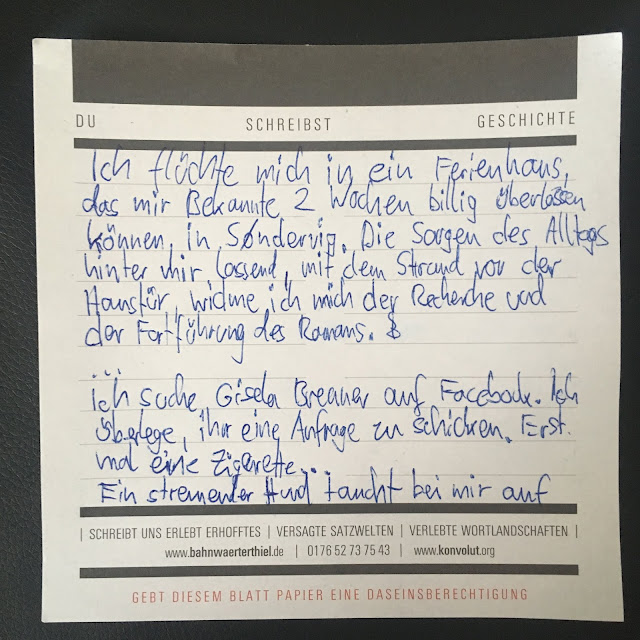

Ich denke, man könnte uns Freunde nennen, und das hatte Vorteile, denn Ida und Mikkel verfügten über ein Sommerhaus in den Dünen von Søndervig, dass sie nur sporadisch nutzten (ich erwähnte ja, dass die beiden, anders als ich, tatsächlich Geld verdienten). Wie ernst ihr Angebot gemeint war, weiß ich nicht, aber ich hatte es angenommen – zwei Wochen kostenfreies Schreibexil am Meer, das passte ganz gut in meinen im Grunde leeren Terminkalender.

Draußen zog ich noch einmal eine gute Dosis der panischen Angst in die Nase, die über dem Schlachthof lag wie eine Gewitterwolke, um mich für den langen Fußweg zurück zum Bahnhof aufzuputschen. Den Hunger nahm ich mit.

Trotz des desaströsen Abends bestieg ich meinen Zug einigermaßen euphorisch. Das hatte damit zu tun, dass ich einen Plan hatte, ausnahmsweise, einen richtigen Plan, und der hatte sich so ergeben:

Ida und Mikkel kannte ich, seit wir auf Susannas jährlicher Weihnachtsparty vor zwei Jahren bestimmte Gemeinsamkeiten aneinander festgestellt hatten. Nicht nur, dass wir alle drei bemüht waren, unseren Lebensunterhalt schreibend zu bestreiten (wobei Ida und Mikkel darin deutlich erfolgreicher waren, als ich), sondern auch, dass wir die gleichen Dinge in dieser Welt merkwürdig und erstaunlich fanden.

Ich denke, man könnte uns Freunde nennen, und das hatte Vorteile, denn Ida und Mikkel verfügten über ein Sommerhaus in den Dünen von Søndervig, dass sie nur sporadisch nutzten (ich erwähnte ja, dass die beiden, anders als ich, tatsächlich Geld verdienten). Wie ernst ihr Angebot gemeint war, weiß ich nicht, aber ich hatte es angenommen – zwei Wochen kostenfreies Schreibexil am Meer, das passte ganz gut in meinen im Grunde leeren Terminkalender.

Meine Vorfreude auf den

schönen Wind war groß genug, dass ich die zweistündige Zugpanne gelassen nahm, die uns irgendwo hinter Hannover ereilte.

Zudem hatten wir Passagiere in einem Akt der Rebellion den ohnmächtigen Zug

irgendwann verlassen, um in der frischen Nacht am Gleisbett herumzustehen.

Ich konnte einen schwedischen

Mitreisenden zu einem kleinen Besäufnis überreden, und wir stellten beglückt

fest, in etwa zu gleichen Teilen Halbwissen über Astrophysik einbringen zu

können, das ergänzte sich hervorragend, während wir einen kleinen Berg

Bierdosen an den Schienen anhäuften und hin und wieder in den klaren Himmel

starrten.

Den Schlüssel fand ich,

wie versprochen, unter dem Topf, in dem eine zerfledderte Trollblume steckte.

Erst als die Tür zu Idas und Mikels Zuflucht hinter mir ins Schloss gefallen

war, überfielen mich eine ganze Reihe merkwürdiger Zustände, die sich in den

vergangenen Tagen auf die Lauer gelegt hatten. Ein Sumpf in der Nase, schweres Flugzeugdröhnen im Kopf, schwarze Leere

im Hirn, dazu knurrte mein Magen

verächtlich.

Im Kühlschrank war allerdings nichts weiter zu

finden als eine Dose Tuborg Weihnachtspilsener, die beim Öffnen verhalten

zischte, aber immerhin weniger schal schmeckte, als befürchtet. Und sie hatte eine durchaus angenehme Wirkung,

denn so ein aufgewärmter Bierrausch, zumal auf entleerten Magen, kommt schnell

und freundlich.

Ich entschied, den Wind hereinzulassen, auf den ich mich so gefreut hatte, öffnete die Fenster und die dahinter liegenden Läden, und hatte den ersten brauchbaren Einfall des Tages: „Wind ist auch nur Himmel, der sich Körperkontakt traut“. Aufschreiben sollte ich das.

Ich machte mir gar nicht erst groß die Mühe, meinen Koffer auszupacken, sondern

öffnete stattdessen mein Notebook, wer konnte wissen, welchen großen Gedanken

mein Second Hand-Rausch noch den Weg ebnen würde.

Pflichtschuldig klickte ich allerdings zuerst auf den kleinen Briefumschlag, hinter dem sich wahrscheinlich nur unerfreuliche Nachrichten befinden würden.

Meine Auslese:

Eine Mail, die offensichtlich meinen Penis betraf. Vielleicht später.

Pflichtschuldig klickte ich allerdings zuerst auf den kleinen Briefumschlag, hinter dem sich wahrscheinlich nur unerfreuliche Nachrichten befinden würden.

Meine Auslese:

Eine Mail, die offensichtlich meinen Penis betraf. Vielleicht später.

Eine Rechnung. Viel

später.

Eine weitere undurchsichtige Mail, im Betreff stand etwas von Ecuador und einige mutmaßlich spanische Wörter, die ich nicht kannte, ich legte die Mail zu meiner Penispost in den Papierkorb

Eine Mail von der „Senior Voice America“ – darauf hatte ich tatsächlich gewartet! Ich war zwar noch nicht sehr weit gekommen, mit der Sichtung der kolossalen Briefsammlung, die ich im Münchner Keller meines verschwundenen Freundes gefunden hatte. Immerhin aber war ich über einige Postkarten mit us-amerikanischem Poststempel auf eine gute Spur gelangt, denn ganz offenbar hatte Gisela Brenner eine Schwester, die, wenn meine Internet-Recherchen stimmten, einer lokalen Seniorenzeitung in Tampa/Florida vor nicht ganz 6 Monaten ein Interview gegeben hatte. Ich war guter Hoffnung, dass sie noch lebte, das Klima in Florida hat ja angeblich etwas Konservierendes.

Ich hatte also die Redaktion des Blättchens in umständlichem Englisch um eine Vermittlung gebeten. Zu meiner größten Enttäuschung enthielt die Antwort aber nur einen kurzen Vermerk, dass man sich in der Angelegenheit zu gegebener Zeit mit mir in Verbindung setzen würde. Ich war also weder Gisela Brenner wirklich näher gekommen, noch wusste ich auch nur ein Stück mehr darüber, was sie und ihre Briefe mit Hans Weil zu tun haben mochten, wenn sie das denn überhaupt taten.

Eine weitere undurchsichtige Mail, im Betreff stand etwas von Ecuador und einige mutmaßlich spanische Wörter, die ich nicht kannte, ich legte die Mail zu meiner Penispost in den Papierkorb

Eine Mail von der „Senior Voice America“ – darauf hatte ich tatsächlich gewartet! Ich war zwar noch nicht sehr weit gekommen, mit der Sichtung der kolossalen Briefsammlung, die ich im Münchner Keller meines verschwundenen Freundes gefunden hatte. Immerhin aber war ich über einige Postkarten mit us-amerikanischem Poststempel auf eine gute Spur gelangt, denn ganz offenbar hatte Gisela Brenner eine Schwester, die, wenn meine Internet-Recherchen stimmten, einer lokalen Seniorenzeitung in Tampa/Florida vor nicht ganz 6 Monaten ein Interview gegeben hatte. Ich war guter Hoffnung, dass sie noch lebte, das Klima in Florida hat ja angeblich etwas Konservierendes.

Ich hatte also die Redaktion des Blättchens in umständlichem Englisch um eine Vermittlung gebeten. Zu meiner größten Enttäuschung enthielt die Antwort aber nur einen kurzen Vermerk, dass man sich in der Angelegenheit zu gegebener Zeit mit mir in Verbindung setzen würde. Ich war also weder Gisela Brenner wirklich näher gekommen, noch wusste ich auch nur ein Stück mehr darüber, was sie und ihre Briefe mit Hans Weil zu tun haben mochten, wenn sie das denn überhaupt taten.

Was noch?

Eine Mail von der treuen Susanna. Der Text war kurz und knochentrocken. Die ehrenwerte Süddeutsche Zeitung hatte sich wohl erbarmt, ein paar Zeilen über die Lesung in München verlauten zu lassen, an der ich traurigen Anteil gehabt hatte, der Artikel war angehängt.

Ich überflog die wohlwollenden Passagen, die nichts mit mir zu tun hatten. Gegen Ende kam die Schreiberin tatsächlich auch auf meinen Beitrag zu sprechen, ich nahm den letzten Schluck Weihnachtsfusel und las:

Eine Mail von der treuen Susanna. Der Text war kurz und knochentrocken. Die ehrenwerte Süddeutsche Zeitung hatte sich wohl erbarmt, ein paar Zeilen über die Lesung in München verlauten zu lassen, an der ich traurigen Anteil gehabt hatte, der Artikel war angehängt.

Ich überflog die wohlwollenden Passagen, die nichts mit mir zu tun hatten. Gegen Ende kam die Schreiberin tatsächlich auch auf meinen Beitrag zu sprechen, ich nahm den letzten Schluck Weihnachtsfusel und las:

Für die "Unendliche Geschichte" ist der Sound dann ein Vorteil, wertet es doch den noch ziellos mäandernden Text auf, dessen zweites Kapitel Neudorfer vorliest. Derzeit besteht er aus zwei Teilen: Ein Teil kreist um den namenlosen Protagonisten der in München im Nachlass eines Freundes einen Karton mit einem Briefwechsel und einem Romanfragment findet. Der zweite Teil ist eine Geschichte in der Geschichte: Der Protagonist schreibt das Fragment fort, das von zwei Gangstern handelt, die Touristen ausnehmen.

Ich hatte überhaupt keine

Einwände.

Allerdings stolperte ich etwas

über die Sache mit der „Unendlichen Geschichte“. Weil dem ersten großen

Gedanken des Tages keine weiteren folgen wollten, folgte ich den wenigen

Brotkrumen, die ich zu der ganzen Sache finden konnte, auf eine unfreundlich

gestaltete Webseite.

Zunächst einmal erklärten sich hier die vielen Schreibutensilien, die mir in der kleinen Seecontainer-Stadt aufgefallen waren.

Zunächst einmal erklärten sich hier die vielen Schreibutensilien, die mir in der kleinen Seecontainer-Stadt aufgefallen waren.

Es war wohl so, dass man

sich an einem kleinen literarischen Experiment versuchte. Wenn ich das alles

richtig verstand, war meine Lesung nämlich nur ein Prolog gewesen.

Über den weiteren Verlauf des Abends nämlich, den ich dankbar verpasst hatte, wurden an Zettelkästen und Schreibmaschinen Ideen gesammelt, für etwas, das ein, wie es hieß, „Kollektiv-Roman“ werden sollte.

Über den weiteren Verlauf des Abends nämlich, den ich dankbar verpasst hatte, wurden an Zettelkästen und Schreibmaschinen Ideen gesammelt, für etwas, das ein, wie es hieß, „Kollektiv-Roman“ werden sollte.

Das alles ging wohl schon

eine Weile, einige erste Kapitel des Massentextes waren einsehbar. Zwar war und

bin ich der Überzeugung, dass es Kreativität vieles sein kann, nur nicht basisdemokratisch.

Aber meine Neugier war immerhin halbwach.

Also klickte ich dorthin,

wo „Kapitel 1 – Lonely Planet“ zu lesen stand und begann zu lesen:

„München ist es. Der Innsbrucker Ring ist es. Fünf Uhr morgens ist. Arschkalt ist es. Und soweit ist das alles nicht richtig.

„München ist es. Der Innsbrucker Ring ist es. Fünf Uhr morgens ist. Arschkalt ist es. Und soweit ist das alles nicht richtig.

Es sollte keinen Innsbrucker Ring

geben, nicht in München. Sondern einen Münchner Ring. Oder aber eben schon

einen Innsbrucker Ring. In Innsbruck.

Es sollte auch nicht fünf Uhr

sein. Es sollte eigentlich überhaupt nie fünf Uhr sein, denn fünf Uhr ist ja

eine unnötige Zeit, die zwischen Nacht und Tag einfach blöde wegdämmert.“

Ich höre auf das Schlagen der Pendeluhr in der nahen Küche. Ich höre, dass ich nicht atme.

Dann Licht, Blitze, Lichtblitze – und das Donnern einer schnell aufkommenden Übelkeit. Ich kann nicht sagen, wo das alles herkommt, aber es ist mir nicht möglich, auch nur eine Zeile weiter zu lesen, der ganze Boden in Bewegung.

Wie an Fäden geführt stehe ich auf, greife hastig meine Jacke, ich will hinüber gehen, durch den Wind zum Atlantikwall und mir einen festen Punkt am Horizont suchen.

Und draußen, weit draußen, frisst ein schwarzes Loch die Zeit und den Raum, und hat rein gar nichts mit all dem zu tun.

Kommentare

Kommentar veröffentlichen

Konvolut dankt!